Ismael, uno de los agentes del GEO que protegía la embajada española en Kabul, tiene fijada una imagen en su mente: “Detrás de las personas que estaban a punto de pasar los filtros y salir de ese infierno veías a miles de hombres, mujeres y niños a los que no podías ayudar y que sabías que se quedarían allí. Niños de la edad, de mi hija, de cuatro años”. Ismael lleva un par de semanas disfrutando de su hija, Alicia, resarciéndose de los días en los que sólo podía verla a través de una pantalla. Pasa con ella todo el tiempo que puede y ella presume de padre siempre que tiene ocasión. Cada vez que se cruza con un uniformado –da igual el cuerpo al que pertenezca-, Alicia señala a Ismael y dice: “Mi papá ha venido de Kabul”.

El policía del GEO habla relajado, con un tono amable y con la alegría que debe conquistar cada poro de la piel de quienes saben que han pasado tres semanas jugándose el pellejo y lo han conservado. Esta era la tercera misión de Ismael en Kabul, hasta donde llegó el 7 de agosto, con el cometido de proteger la embajada española. “En esas misiones –dice- uno siempre es consciente de que está en un sitio peligroso, pero es tu trabajo y no te paras a pensarlo”. A medida que pasaban los días, todo el personal español iba notando el deterioro de la situación: “El 15 de agosto nos dimos cuenta de que estaba pasando algo grave y de que se avecinaba algo peor. Bastaba con fijarse en el lenguaje no verbal del personal afgano de las empresas de seguridad que había en el embajada”.

Para corroborar esas sospechas, el subinspector del GEO al mando tomó una decisión que probablemente salvó alguna vida: “Salimos de la green zone (la zona protegida, ubicación de todas las delegaciones diplomáticas) en dos coches blindados, bien armados y pertrechados. Comprobamos que en los puestos de control donde antes había seis u ocho militares afganos había uno o dos; iban abandonando sus puestos”. Pocos después, llegó el ofrecimiento de la embajada de Estados Unidos: pusieron sus medios para evacuar hacia el aeropuerto a todo el personal de países de la OTAN. Un helicóptero trasladó al embajador, su segunda y a los diez agentes del GEO y siete de la UIP que protegían la delegación española hasta el aeropuerto.

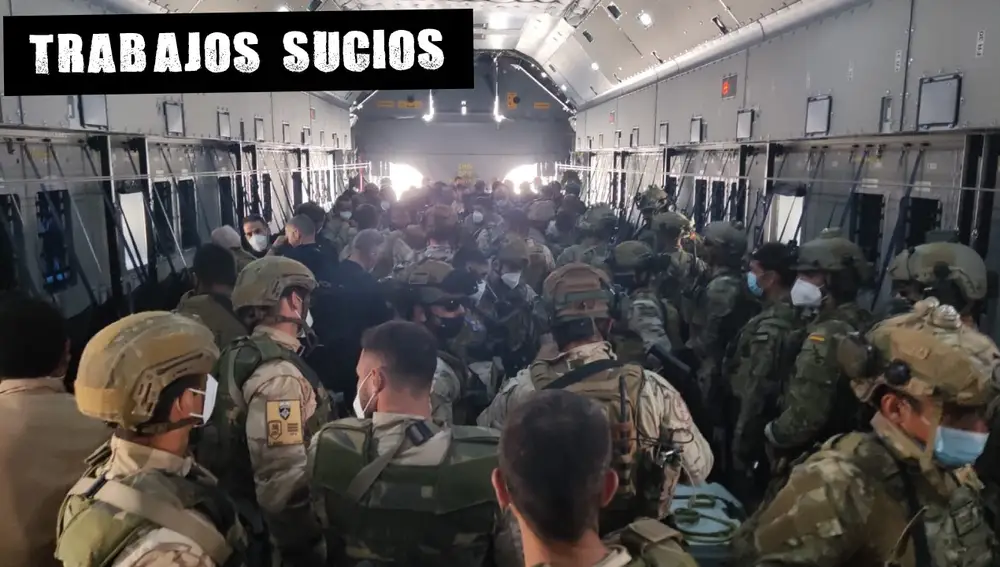

Una vez allí, empezó el trabajo más duro: intentar evacuar al máximo número posible de colaboradores afganos: “Era la forma de devolverlos lo mucho que nos han dado en estos veinte años en los que nos han facilitado la vida a todos los que pasamos por allí”. En un primero momento, fue la bandera española la que sirvió de tabla de salvación para muchos. La enseña enarbolada por los policías, el mismo objeto calificado de trapo y vilipendiado con alarmante frecuencia en nuestro país, sirvió para salvar vidas. Los afganos que habían colaborado con las autoridades españolas en los últimos veinte años se acercaban a la bandera roja y gualda. El santo y seña que se les había facilitado era tan sencillo como eficaz: debían enseñar pañuelos rojos y amarillos. “Funcionó los primeros días –cuenta Ismael-, hasta que el resto se dieron cuenta de que con esos pañuelos los sacábamos y empezaron a llegar todos a las puertas del aeropuerto con los mismos colores”. A partir de ahí funcionaron las alternativas imaginativas, como las alcantarillas por las que llegaron decenas de afganos, y los días y noches que se confundían. Apenas había descanso para los policías, que robaban horas al sueño para poder extraer al mayor número de afganos posible, mientras se comunicaban diariamente con su familia aparentando una falsa normalidad a través de las pantallas.

A medida que el relato de Ismael se aproxima al final de la misión su tono se va ensombreciendo: “Fue muy duro ver a familias aplastadas contra las vallas. A los niños, a sus padres… Sabíamos que no podíamos hacer nada por ellos y además veíamos que el riesgo de atentado aumentaba por momentos porque sabemos cómo actúa esta gente, que busca provocar el mayor número de víctimas posible”.

Ismael revela cómo fueron las horas previas al atentado del 27 de agosto: “Los norteamericanos nos ordenaron a todas las demás fuerzas que saliésemos de la zona, que había riesgo de atentado inminente. Decidieron quedarse ellos solos y trece pagaron con sus vidas. Gente muy joven, a los que seguramente habíamos chocado las manos o con los que habíamos intercambiado parches”.

Ismael y sus compañeros llevan diez días disfrutando de un descanso trufado con entrevistas, actos oficiales y reconstrucción emocional. Cuando acabe este periodo e Ismael regrese al helicóptero, al asalto de guaridas de delincuentes y al abordaje de barcos cargados de droga en su piel permanecerán las cicatrices de su última misión en Kabul: “Cuando me subí al avión que nos llevaría a casa, no estaba completamente feliz por volver con mi familia. De hecho, estaba triste por dejar a toda la gente que dejábamos allí”.